Dans les mines de mon cœur !

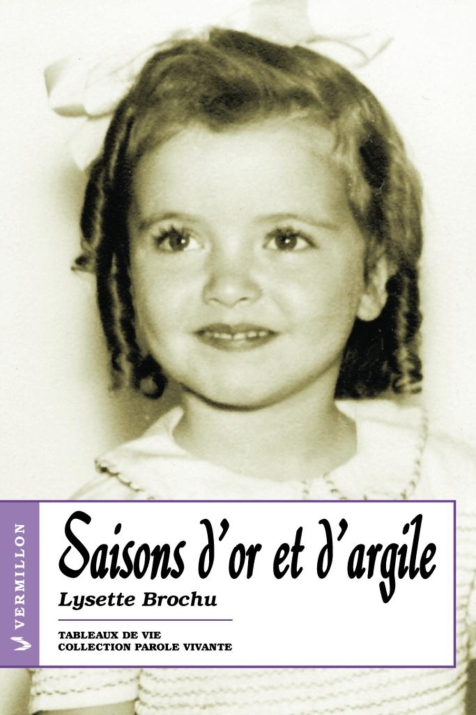

Lysette Brochu, auteure canadienne bien connue, est née à Sudbury en 1946. Sa mère, Simone Legault, fille de Anna Legendre (voir l’histoire au sujet d’Anna sur ce site) et Omer Legault, est née à Verner. Simone a marié René Lapointe de Ste-Herménégilde du Québec en 1943. Avec lui, elle a fondé une famille de 9 enfants. Lysette se rappelle cette fameuse année 1958 où la famille Lapointe a dû plier bagages et s’exiler à Ottawa. La grève d’Inco durait depuis trop longtemps déjà…

À la fin de septembre 1958, la mine de nickel Inco se retrouvait en grève depuis des semaines. Aux premières lueurs du jour et au saut du lit, mes frères, mes sœurs et moi, nous scrutions l’horizon, fixant notre regard dans la direction des hautes cheminées industrielles, cherchant un signe de changement, vérifiant si, par hasard, une fumée ne s’échappait pas. Rien ! Et si la grève devait se prolonger encore bien longtemps, nous savions, pour l’avoir entendu dire, que c’était l’économie de toute une région d’ouvriers-mineurs qui serait en péril.

Mon père avait déjà travaillé dans l’ombre souterraine pendant la Seconde Guerre mondiale. Le travail dans la mine était aussi pour lui une façon d’éviter d’être une recrue de l’armée et d’avoir à partir dans les vieux pays. Maintenant, il était agent d’immeubles. Je comprenais donc mal pourquoi mes parents étaient si inquiets pour l’avenir car je ne percevais pas de lien direct entre la grève de l’Inco et nous.

Curieuse, cherchant les pièces manquantes à mon casse-tête, le soir, lorsque j’étais au lit, je gardais l’oreille aux aguets et parfois j’entendais quelques bribes de leurs propos :

– Ben, on n’a pas vraiment le choix Simone. Avec neuf enfants à nourrir, faut faire quelque chose. J’toffe la ronne, mais j’vends pas ben ben de maisons de c’ temps-citte. Le monde a peur.

– Ouen ! pis chu ben tannée d’entendre parler du strike à part de ça. On dirait que les gens y’échangent pis rien qu’su leu’ troubles d’argent pis leu baddeloque. Y’ont d’la misère du diable à faire arriver les deux bouttes. On peut dire que ça va mal à shop en titi, ça bardasse ! D’après la radio, y’a même eu du tabassage à l’heure des shifts à matin. Un beau micmac ! Mais pense-z-y donc un peu René! Prendre ses cliques pis ses claques, s’en aller comme ça… à l’aveuglette, c’est vraiment recommencer en neu. Quel aria ! Pis y’a pas juste notre gang de p’tits à qui y faut penser, y’a ma pauvre vieille mére itou. Qui va v’nir à sa rescousse quand a va phoner pour de l’aide ? Là, c’est facile pour elle, on est juste à côté, mais si on s’ramasse à l’autre bout du monde…

—J’y’ai pensé. Si ça y tente, chu ben prêt à l’amener avec nous autres. On fera d’la place pour ses meubles quand on chargera le truck.

Mais qu’est-ce qui se tramait à notre insu ? Quel truck ? Je n’y comprenais pas grand-chose. Quelque temps plus tard, sans trop d’explications, papa partit en voyage d’affaires. C’était bien la première fois qu’il s’absentait aussi longtemps de notre foyer.

Dès son retour, les conversations à voix basse reprirent. Parfois, maman, aux prises avec une nervosité soudaine, se laissait emporter. Alors, le ton montait et, sans ambages, elle avouait à mon père ce qu’elle pensait de sa dernière idée :

– Ah ben non par exemple ! Pis minouche-moé pas ! C’est pas une idée vargeuse que t’as eue pis j’en veux pas pour cinq cennes. Là, tu me mets à l’envers parce qu’y’en est pas question René. Ça fait cent fois que j’te l’dis. J’irai pas élever ma famille dans la grande ville… Montréal, c’est trop gros. Si tu pensas me faire changer d’idée en me montrant des cartes postales d’la métropole, t’es à côté d’la track pis t’as faite kapout.

– Fâche-toé pas Simone. Comme tu voudras… Moé, j’irai pas à Toronto, même si c’t’ une belle ville moderne pis que mon frère Léo reste là. C’est trop dangereux d’y perdre notre langue. Si tu veux pas que les enfants de tes enfants t’appellent grandma, vaut mieux faire une croix sur ce coin-là.

Pendant ces longs arguments, montaient en moi les mots d’un couplet d’une chanson que mère chantait à l’occasion :

Il était une jeune fille

Qui n’avait que ses seize ans

Elle partit pour la grande ville

Malgré ses bons vieux parents…

La peur s’insinuait alors en moi ! Cette histoire était bien tragique, même que cette fille, qui avait désobéi à ses parents, mourait dans un accident.

Un jour le long de la route

Il y eut un accident

On trouva la jeune fille

Le corps tout couvert de sang

Je soupirais. « Non, les grandes villes, pas pour moi ! » Et puis, aussi bien dormir et laisser le bon Dieu poser les jalons de notre destinée. Le temps passait… Un soir, mi-octobre, l’air un peu triste, même s’ils affichaient des sourires, nos parents nous rassemblaient autour de la table de cuisine pour nous annoncer une grande nouvelle. Maman donnait le ton…

– Surprise les enfants ! Notre famille va mouver à Ottawa le mois prochain. Papa a acheté une maison là bas, une belle place qui se trouve à être dans un nouveau développement qui s’appelle Elmvale Acres. Ah ! c’est p’tit un peu, c’est un trois chambres, mais c’est juste en attendant qu’on s’achète un lot, pis qu’on construise plus grand, plus à notre goût.

Papa renchérissait…

– Oui, c’est ça… vous allez voir qu’à Ottawa, y’a des beaux lampadaires aux globes ronds, des rues avec des ormes immenses qui forment des tunnels de feuilles parce que leurs branches se rejoignent au-dessus des chars qui passent. Y’a l’Château Laurier que je vous amènerai visiter pis le Parlement aussi…

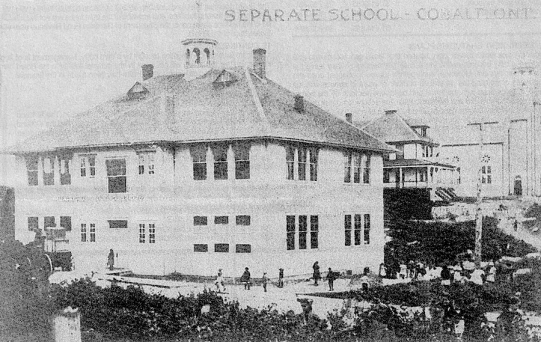

Ce même jour triste et gris, le dos contre le mur de briques de l’école Immaculée-Conception, j’informais mes copines de classe, groupées autour de moi, de notre départ imminent. Cécile et Normande reniflaient pendant que Yolande ne se gênait pas pour donner son opinion :

– Vous pourriez rester jusqu’à la fin de l’année au moins. C’est pas fair !

Bizarre ! Je les entendais, mais perdue dans un épais brouillard, je n’étais pas vraiment là avec elles. J’avais l’impression de parler d’une autre moi-même et d’une autre famille que je ne connaissais pas, de parler de la pluie et du beau temps. Coupée de mes émotions, je répétais machinalement :

– On se reverra, c’est sûr. C’est pas si loin qu’ça. Tout va s’arranger, y’aura des occasions, pleurez pas…

Brochu, Lysette, Saisons d’or et d’argile, tableaux de vie, Vermillon, Ottawa, 2005, 268 p. Récits publiés dans Parole vivante, no 58. Réimpression en juin 2011, ISBN-13 : 978-1-897058-21-3

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.